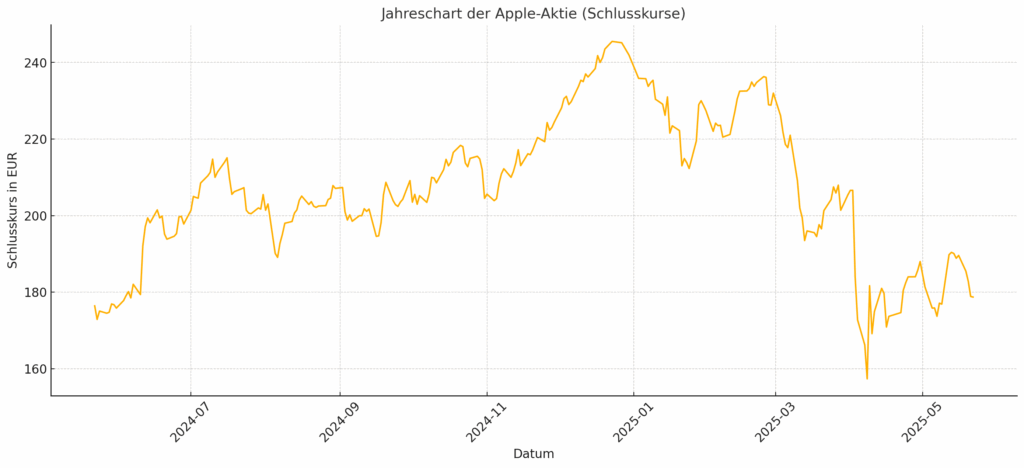

Am 23. Mai 2025 sorgte eine Ankündigung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump für einen kleinen Schock an den Börsen: Er stellte einen 25-prozentigen Strafzoll auf iPhones in Aussicht – sofern diese nicht in den Vereinigten Staaten gefertigt werden. In der Folge verlor die Apple-Aktie im vorbörslichen Handel bis zu 4 % an Wert. Doch was steckt hinter dieser Aussage, und was bedeutet sie für Apple, die globale Tech-Branche und letztlich auch für Verbraucher?

Hintergrund: Trumps protektionistische Handelspolitik

Donald Trump ist bekannt für seine wirtschaftspolitischen Maßnahmen unter dem Motto „America First“. Schon während seiner ersten Amtszeit (2017–2021) hatte er aggressive Zölle eingeführt, vor allem gegen Importe aus China. Ziel war es, die heimische Produktion zu stärken, Arbeitsplätze in die USA zurückzuholen und Handelsdefizite zu verringern.

Die aktuelle Zollandrohung reiht sich in diese Politik ein. Besonders im Fokus steht diesmal Apple – eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und ein Symbol der amerikanischen Innovationskraft, das jedoch stark auf internationale Produktionsketten angewiesen ist.

Was würde ein 25 %-Zoll für Apple bedeuten?

Ein solcher Strafzoll hätte weitreichende Folgen. Apple lässt einen Großteil seiner iPhones in China und Indien fertigen. Wenn diese Geräte künftig mit einem 25 %-Zoll belegt würden, könnten die zusätzlichen Kosten entweder die Marge des Konzerns stark belasten – oder an die Endverbraucher weitergegeben werden.

Laut Experten könnten iPhones dadurch im Durchschnitt 150 bis 200 US-Dollar teurer werden. Das wiederum könnte die Nachfrage senken und Apple zwingen, seine Preisstrategie zu überdenken.

Auswirkungen auf Verbraucher und globale Märkte

Für die Kunden wäre eine Preiserhöhung spürbar. Insbesondere in einem ohnehin angespannten wirtschaftlichen Umfeld – geprägt von Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten – könnte das Kaufverhalten der Konsumenten negativ beeinflusst werden.

Gleichzeitig würden auch Zulieferer und andere Technologieunternehmen, die auf globale Lieferketten setzen, unter Druck geraten. Die gesamte Branche könnte sich gezwungen sehen, Produktionsstandorte zu überdenken oder Preise zu erhöhen.

Rechtliche Grauzonen und politische Risiken

Fraglich ist, ob ein US-Präsident rechtlich überhaupt in der Lage ist, gezielt gegen ein einzelnes Unternehmen wie Apple Zölle zu verhängen. Handelsabkommen wie das USMCA oder WTO-Regelungen könnten solchen Maßnahmen im Wege stehen. Eine gerichtliche Auseinandersetzung ist nicht ausgeschlossen.

Auch international könnte eine solche Maßnahme als unfaire Handelspolitik wahrgenommen werden – mit möglichen Gegenreaktionen anderer Staaten, insbesondere Chinas.

Apples mögliche Reaktionen: Drei Szenarien

-

Verlagerung der Produktion in die USA

Eine Produktionsverlagerung wäre möglich, jedoch mit immensen Kosten und zeitlichen Herausforderungen verbunden. Apple müsste Milliarden investieren, um Fertigungsstätten in den USA aufzubauen. -

Preiserhöhung für Endkunden

Dies scheint kurzfristig der wahrscheinlichste Weg – mit allen oben genannten Risiken für Nachfrage und Markenimage. -

Diversifikation der Lieferkette

Apple arbeitet bereits daran, sich unabhängiger von China zu machen. Länder wie Indien und Vietnam gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Fazit: Protektionismus mit Nebenwirkungen

Donald Trumps Zollandrohung ist mehr als nur Wahlkampfgetöse. Sollte sie umgesetzt werden, hätte dies tiefgreifende Auswirkungen auf Apple, die gesamte Tech-Industrie und Verbraucher weltweit. Die globale Wirtschaft ist heute stärker vernetzt denn je – und protektionistische Maßnahmen erzeugen immer auch Kollateralschäden.

Für Apple stellt sich nun die Frage, ob es sich gegen politische Risiken besser absichern kann – und ob eine Rückverlagerung der Produktion in die USA langfristig tragfähig wäre.